この圧倒的な近代化遺産に出合ったのはかれこれ20年ほど前。私の心に突き刺さった衝撃は今でも鮮やかによみがえるほど。そして今回再訪が叶い、新居浜駅からバスで向かいました。

別子(べっし)銅山の歴史は元禄3年(1690)、別子山中での露頭の発見に始まります。この銅山の開坑を幕府から許可されたのが住友家。昭和48年(1973)の閉山まで283年間採鉱が行われ、その発展は住友の基礎を作り、日本の近代化に大いに寄与しました。昨シーズンのテレビドラマに、長崎の端島(軍艦島)を舞台にしたものがありましたが、端島の閉山は昭和49年、別子銅山閉山の一年後。いずれも明治から昭和を駆け抜けた産業の跡です。

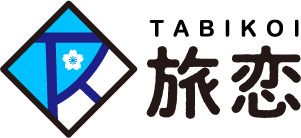

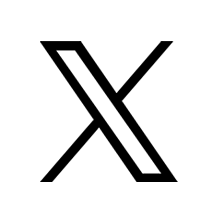

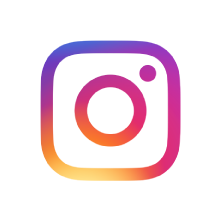

別子銅山の端出場(はでば)エリアとその上に位置する東平(とうなる)エリアは「マイントピア別子」という産業観光施設になっています。端出場ではぜひトロッコ列車に乗り全長約333mの観光坑道に向かってください。江戸や近代の採鉱の様子が展示されています。

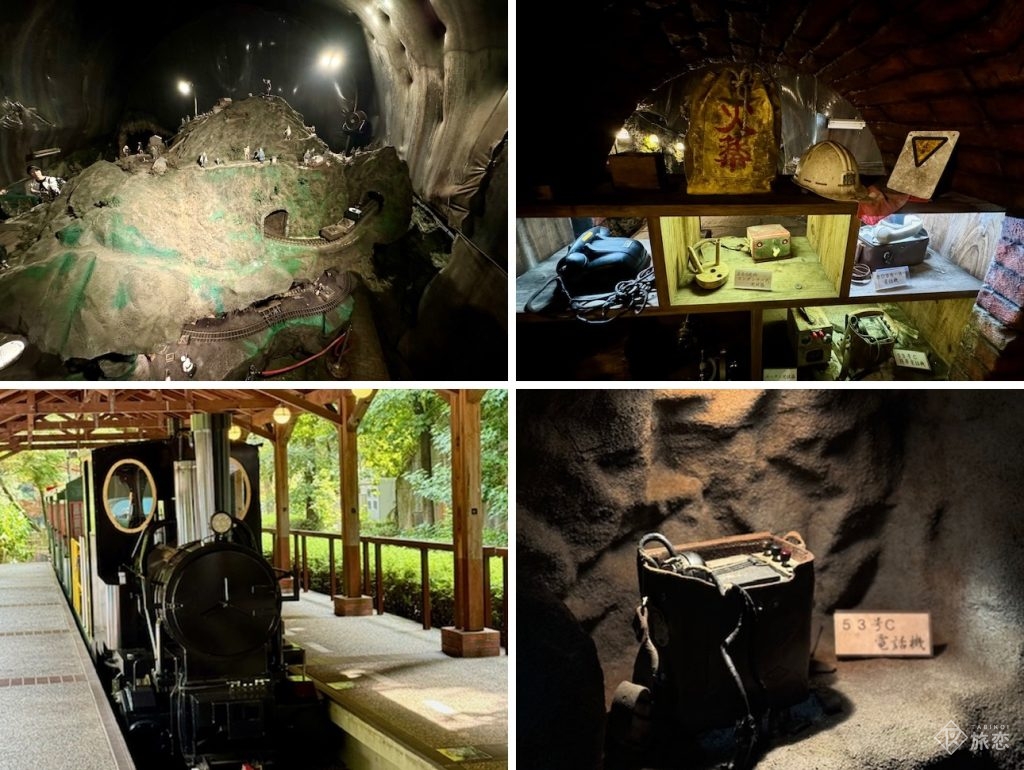

ジオラマや採掘用の道具などを展示。トロッコ列車は当時のままのトンネルや鉄橋を走る

ジオラマや採掘用の道具などを展示。トロッコ列車は当時のままのトンネルや鉄橋を走る

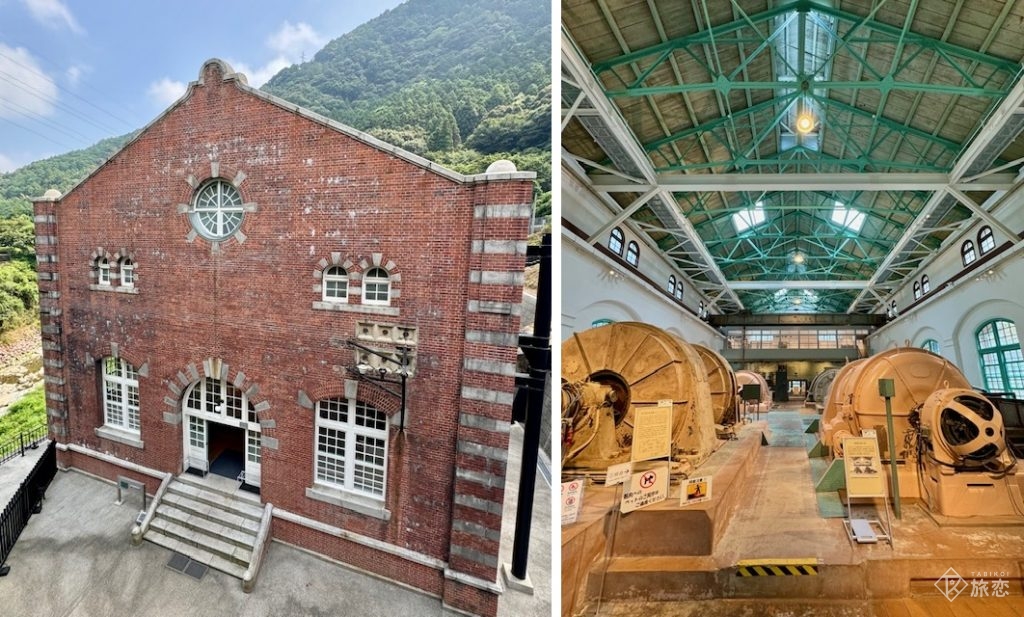

端出場は昭和5年(1930)から閉山まで採鉱本部が置かれた場所で、貴重な産業遺産が点在しています。その中核施設が国の登録有形文化財である「旧端出場水力発電所」です。

旧端出場水力発電所

旧端出場水力発電所

発電所は昭和45年(1912)に竣工、イギリス積みの煉瓦造りで丸窓などがある洒落た建物です。じつは別子銅山は標高1300mの別子山中から海面下1000mまで掘り進められ、さらに新居浜港の沖、瀬戸内海海上20㎞先の製錬所がある四阪島(しさかじま)まで及ぶ壮大なスケールを誇りました。その電力を賄ったのがこの発電所なのです。発電所内にはドイツのシーメンス社製の発電機のほかベルトン水車など一連の機械が100余年前の姿で残っています。

発電所内は見学自由

発電所内は見学自由

端出場エリアより以前、大正5年(1916)から昭和5年まで本部が置かれていたのが東平エリアです。かつて5000人ほどが暮らしていたというヤマの跡です。端出場から、ガイドの案内で東平へ行く定期観光バスツアーに参加しました。

険しい山道をのぼり辿り着く東平エリアの最大の目玉は、貯鉱庫と選鉱場跡。坑道から運び出された鉱石は選鉱場に運ばれ、その下に設置される貯鉱庫へ。そして索道(ロープウェイ)を利用して端出場へ運ばれました。樹々が生い茂る山の中で、重厚な花崗岩がむき出しになる貯鉱庫は往時のままの姿で残り、崩れかけた煉瓦の建造物は索道停車場の跡。これこそが東洋のマチュピチュと称される所以です。

貯鉱庫などの遺産

貯鉱庫などの遺産

左は索道停車場の跡。緑が生い茂る山中に潜む近代化遺産

左は索道停車場の跡。緑が生い茂る山中に潜む近代化遺産

さらにインクライン跡や第三通洞など、様々な産業遺産が山の中で眠っています。東平歴史資料館には学校や病院、娯楽施設、社宅など、人々の営みがわかる展示などもあり、興味が尽きません。

これぞ東洋のマチュピチュ

これぞ東洋のマチュピチュ

ところで鉱山といえば煙害などの公害も避けては通れぬ問題です。製錬所の亜硫酸ガスの被害を受けて、無人島の四阪島に製錬所を移転しますが、予想に反して煙害はさらに広がってしまいます。住友の経営者は完全解決までの覚悟を示し、製錬所移転から34年後に被害根絶となったそうです。

そして目の前に広がる別子銅山跡は乱伐や煙害で荒れ果てたはげ山を100年かけて緑が生い茂る山に再生させたといいます。